歡迎光臨platform A:參與一場藝術收藏的寧靜革命

面對喧囂的藝術市場,platform A期待以優雅而低調的方式,改變藝術收藏的未來。我們致力於打破傳統壁壘,讓藝術收藏不再只是少數人的專利,而是一場人人可參與的革新:無論是資深收藏家,或是剛踏入藝術世界的新朋友,都能在這場寧靜卻深刻的變革中,找到屬於自己的藝術品。

在當代台灣,一個藝術愛好者,親近藝術所付出的成本,大約是前往美術館、畫廊的交通與參觀時間(以及門票費用)。然而,若今天是要購藏「藝術品」、將藝術帶回家,成本瞬間就陡然上升了:除了不能預期的價位,還有選購、鑑藏的知識門檻,這些資訊落差帶來的難題,多少讓有意購買者卻步。

基於這樣的背景,負責人Chiu和藝術總監Yun創辦的platform A 應運而生,帶著品牌標語——「別止於欣賞,將藝術帶回家。」 (Don't Touch the Art, Make It Yours),開拓了給藝術愛好者與新銳藝術家的線上互動空間,透過直觀好操作的介面、透明的價格標示、免費的顧問服務,讓渴望與藝術產生連結的人,都能找到自己的Mr. right。

收藏作為一種商業思考方式

platform A的誕生,不僅是針對藝術市場現況的反思成果,更是對台灣藝術生態的積極創新。品牌名的A 是”for Art, for Artists, for All”即為了「藝術、藝術家、群眾」打造的平台。

而「收藏」作為一種個人品味、文化資本的表達方式,投放到商業模式中,又該如何長成穩定又吸引人的樣子呢?

從科技產業一腳踏入藝術界的負責人Chiu,之所以開啟這個「A計畫」,要回溯至過去和朋友合開藝術畫室的經驗。一次,畫室在淡水開辦一檔展覽,迴響甚好,繼而有人在網路詢問這些素人創作,是否提供販售?Chiu因此感受到藝術品銷售的市場,從線下到線上的豐沛潛力。洞悉市場需求並善於以創新方式解決問題的他,開啟了這趟由線下到線上的電商旅程。

而畢業自愛丁堡大學的藝術總監Yun,則輾轉待過藝廊、非營利組織等,有著豐富的企劃經驗。熟悉創作者生存困境與舊有藝術生態侷限性的她,和Chiu組成了最好的隊伍───藝術知識與電商市場策略兼備的團隊。總監Yun提及,「藝術電商」在國外早行之多年,當時在愛丁堡念書時就做過 " online selling“(線上銷售)的研究;藝術電商領域在國外,是發展穩定、具有可觀產值的產業。

而相較於台灣的藝術博覽會或畫廊,目標客群幾乎限縮高端族群,如一幅畫動輒二十萬起跳,platform A主打的則是最便宜千元起,就能將原創的好作品帶回家,真正落實「藝術走入生活」。

platform A致力於讓藝術品走下「神壇」,不再被動地等待藏家與藝評挑選,不再只仰賴高收入族群的購買垂青,而讓藝術回到常民的生活,能真正的被大眾親近與理解。

藝術界的串流平台:線上畫廊隨選隨看

當你想購買畫作時,platform A網站上都能找到基本的藝術家簡歷與作品介紹;抑或你也能參考精心撰寫的專欄文章,教你如何挑選畫作、如何看待「收藏」,在這些藝術推廣文章中,養成自己的品味與知識判準。

而到了真正要買畫時,另一個難題又出現了:對許多藏家而言,藝術品適合與否的評估,和擺設環境息息相關,例如色彩、尺寸、光影與環境搭配呈現出的差異。故除了提供實物鑑賞預約外,platform A 更著力於數位創新,努力打破螢幕的隔閡,傳送最擬真的原件視覺。

Web AR 服務是 platform A 的一大技術亮點,意即提供消費者在「虛擬空間」模擬展示繪畫。所謂”Web AR”,概念是用瀏覽器就能開啟AR,無需再另外下載APP或掛載其他程式,供消費者更直觀、省時地操作平台。然而Web AR的開發難度高,需要不斷優化資源配置與算法,同時兼顧使用者體驗的便利與準確性,才能確保高解析度圖像,在不同設備上都能流暢呈現。

與此同時,為了克服現行虛擬背景的公版多為北歐風格,與台灣家戶相差甚大的問題, 按下「自行上傳照片」,直接以預計擺放的空間為參考背景,透過拖曳畫作配置,精準的顯示畫作視覺呈現與環境的共構關係。

當藝術遇上非典型場域

platform A官網上,其中一頁輪播banner寫著:「一件畫作 附贈一本郭怡美書店的書籍」,點入後是以「獨處的一百種方式」為名的療癒提案,這系列的販售套組,是每幅精選畫作搭配一本主題書籍供觀者選購。

與郭怡美書店的合作起源,源於2024年六月大稻埕快閃店活動,當時因雙方客群重疊且皆期待連結當地店家,便由 platform A主動提案,希望以另類策展的方式,將藝術導入書店,打造藝術品與書籍販售的展示結合,引起更多人的注意。而由platform A規劃的書櫃,書籍銷售量確實非常好;逛郭怡美書店的人潮,也部分導流到線上選購platform A畫作。兩者可說攜手達成人流導流與銷售提升,故快閃店結束後,郭怡美便帶來了長期合作邀約。

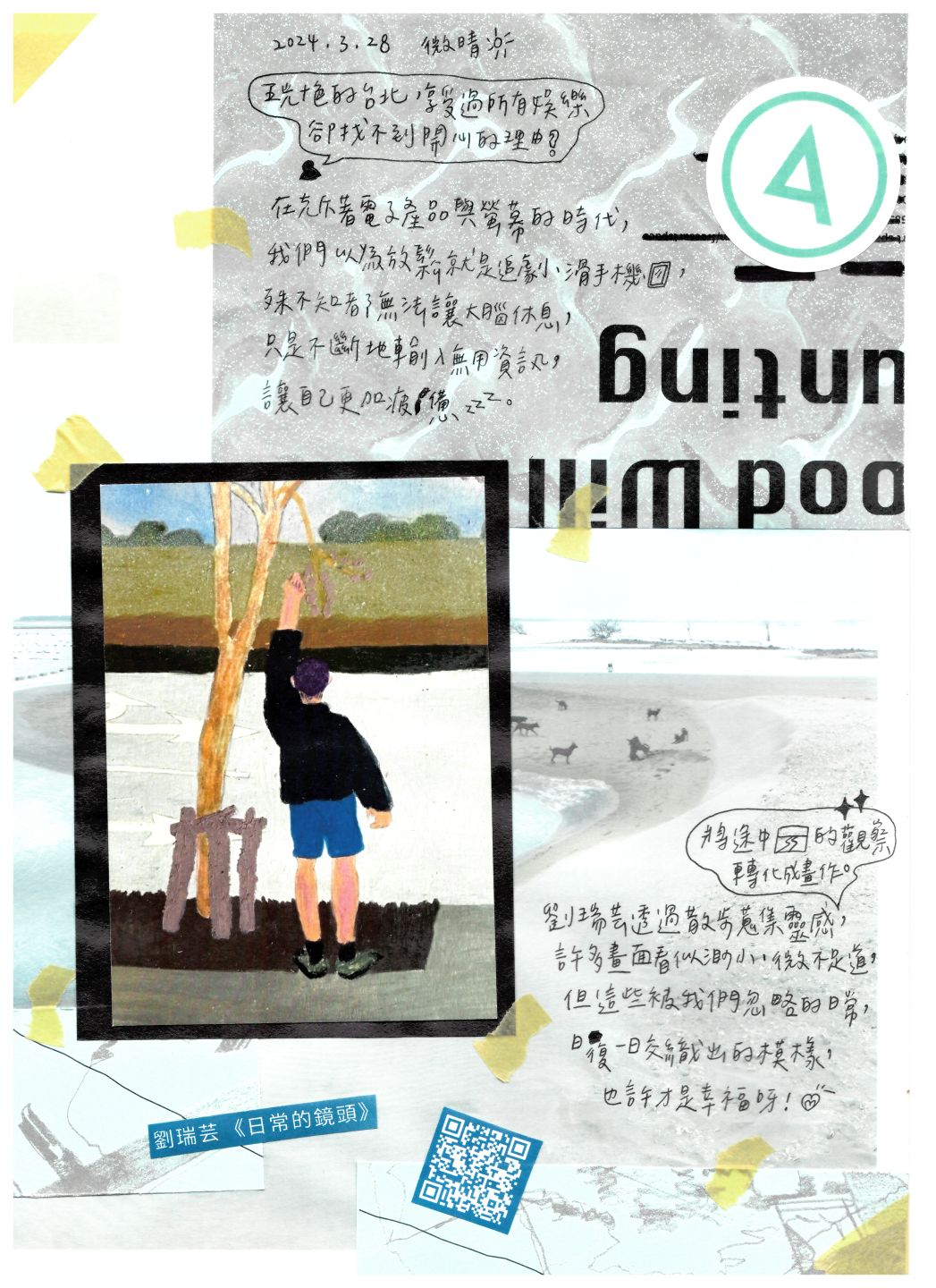

策展團隊將藝術品介紹,以拼貼方式呈現給郭怡美現場的觀眾。攝影/Ariel TYL

於書店「策展」有更多場地與外部因素考量,例如後來第二檔合作中,platform A呼應主題身心靈,打破原先空間僅能展出2-3幅畫的限制,以「日記手帳」作為展示載體,將藝術作品的「縮圖」,搭配團隊重新撰寫的藝術品介紹,以拼貼方式呈現給郭怡美現場的觀眾。藝術品不僅能充分被看見,專業轉譯手法也讓書店的主打議題更具溫度,令觀者深獲共鳴。

藝術品和出版品,看似都包含於廣義的「藝術」之下,但現實中畫廊和書店產銷系統與生態大相逕庭,這樣的「異業連結」為platform A串聯、拓展出更多藝術愛好者。這類非典型的展示場域,除了以藝術厚植議題的多面發展,更意外孵化出潛在客群的培養皿。

媒合的基礎是「雙贏」

除了追求商品與服務的卓越,負責人Chiu更自豪的是,platform A 與藝術家簽訂的合約,是以藝術創作者職業工會內容為基礎去修正的,也就是以創作者立場為出發。過去許多畫廊,並不會與合作藝術家簽下白紙黑字的契約,常常口說為憑,遇到糾紛時便難理清權利義務;但platform A希望能夠多保護創作者一點,這樣的信念讓更多創作者願意託付作品,願意相信線上平台是自身原創曝光的好管道。也因此,platform A才能夠網羅到這麼多優秀的台灣新興創作者。

面對消費端,platform A每件作品都提供與創作者共同簽署的真偽保證書、7天鑑賞期退貨,以及分期付款的選擇。後兩點對於習用電商服務的人不陌生,但藝術藏品要能容許這些習慣的導入相對不易。這些友善的措施如「分期付款」,協助年輕人、小資族降低購買門檻,藉由這樣的購買彈性,改變消費者對藝術品的理解,真正落實「藝術普及化」。

創作者願意投身藝術電商銷售畫作,消費者得以跨越空間、購藏多元類型的作品,造就雙贏的良性循環。而幕後搭舞台的人,也需要更多的支持與關注。收藏是沒有標準答案的冒險,邀請你一起走進platform A,瀏覽自己有興趣的藝術品吧!

歡迎光臨platform A,期待與您同行一段藝術之旅。